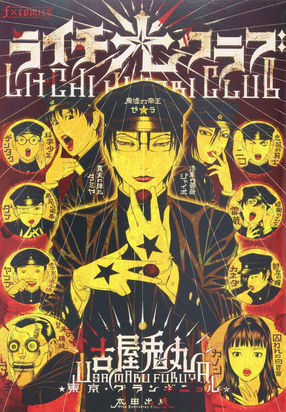

古屋兎丸『ライチ☆光クラブ』:80年代における「父親像」の変化

飴屋法水率いる劇団「東京グランギニョル」が85年に上演した同名の舞台を、それに魅せられた古屋兎丸が漫画化したものです。広告宣伝は丸尾末広が行なっていました。グロテスクな漫画を描く丸尾末広の影響を大きく受けているのが絵柄から分かりますね。...

CCR『Have You Ever Seen The Rain』:翻訳

『Have You Ever Seen The Rain』 Someone told me long ago There’s a calm before the storm I know, and it’s been coming for sometime When...

纐纈あや『ある精肉店のはなし』:部落差別の特殊性

さて、今回は屠殺業(とさつぎょう)についてです。 ファストフードネイションを見てたら思い出しましてね。 この映画にはぼくも制作費をカンパしました。 纐纈あや(はなぶさあや)という方が監督なのですが、目の付け所がとてもいいですね。現代の影の部分を、決してペシミスムに陥らずに映...

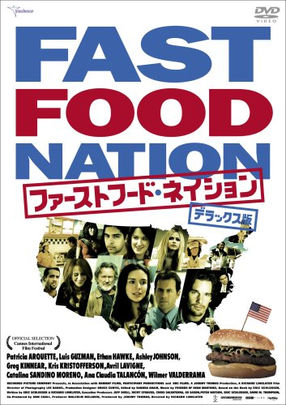

『FAST FOOD NATION』:他人事

久々に映画の更新ですな。 『いのちの食べ方』系の映画かと思ったら、ドキュメンタリー映画じゃないんですね。ストーリーがあって、そこに精肉工場の映像が使用されるという感じです。『いのちの食べ方』はトピックが複数あって、ここまで牛の屠殺・解体に踏み込んでいなかったので、屠殺場の映...

スティーブン・フォスター『Oh! Susanna』:翻訳

お久しぶりです。しばらく更新をサボってしまいました。頑張って週一で更新したい! さて、今度作家の古川日出男さんが主催する「ただようまなびや」→http://www.tadayoumanabiya.comというワークショップに行ってきます。そこで、ぼくが尊敬する柴田元幸という...

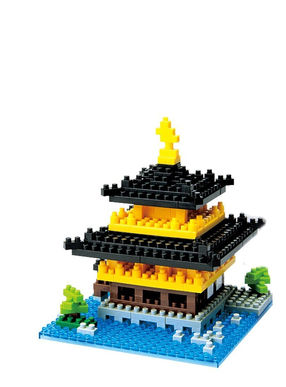

三島由紀夫『金閣寺』:どもること

実は三島は初体験なのでした。 残念ながら、ちょっと自分には合わない文体でしたなあ。 今回は、主人公の最大の特徴である「吃音」について焦点を当てて書いてみたいと思います。 主人公は自分の吃音に大きなコンプレックスを抱いており、自分が嫌いな理由の一つとなっています。正・美の象徴...

伊丹十三 『マルサの女』:宮本信子という「座頭市」

伊丹十三の「〇〇の女」シリーズは面白いですね。痛快です。 どの作品も毎回、ストーリー展開は一緒です。 業界のエリートキャリアウーマン(宮本信子)がうだつの上がらない男達を助けて、悪者(主に伊東四朗)を懲らしめる、というストーリーです。「マルサの女」はその舞台が国税庁であり、...

「開館40周年記念展第二部 - 1974年 戦後日本美術の転換点 - 」:①「見ること」の再定義

群馬県立美術館で面白そうな展示をしていたので、行ってきました。どうやらぼくは60・70年代の日本の芸術が好きなようです。 60・70年代は、東京を中心に日本の戦後文化が花開いた時代だと思います。現代で趨勢を誇るサブカルチャー(漫画、電子音楽、ロック、アイドル等)もこの時代に...

旅行記「豊島・直島」⑤:おじいさんの話と「つくること」・「こわすこと」

直島の本村港というところをふらふらしていると、80代くらいのおじちゃんに話しかけられました。直島についていろいろ教えてもらったので、備忘のために書いておこうかと思います。 ①直島の工業について もともと直島の住民の多くは造船業を生業としていました。現在も島の多くの土地が三菱...

東京バレエ団「祝祭ガラ」:日本的身体運用

100年に1人の逸材と言われるバレエの女王シルヴィ・ギエムが先日引退発表をしました。これは見に行ないと後悔するぞと思い、新幹線に飛び乗り富山まで。 バレエは初観劇でしたが、とても面白かったです。評判どおり、ギエムの身体は本当に人間離れしていましたが、ぼくとしては東京バレエ団...