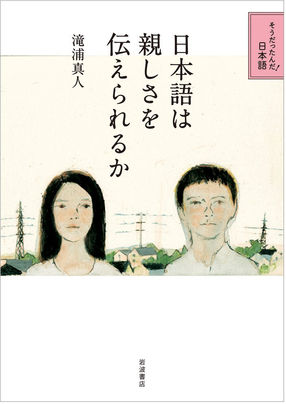

滝浦真人『日本語は親しさを伝えられるか』:「安心」の国、「信頼」の国

概要は、タイトルが示すように、日本語におけるコミュニケーション論となっています。明治時代、日本人はいかにして「書ける話し言葉」を作ったか、ということに焦点を当てながら、日本語における敬語や配慮表現について大変分かりやすく説明するものでした。...

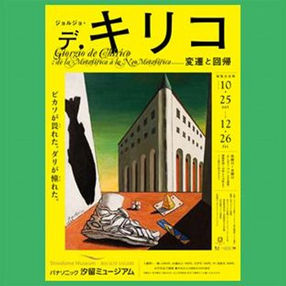

ジョルジョ・デ・キリコ展@汐留:『不安な街』

どうも。久々の更新ですかね。 個人のWEBページに、絵画の画像を上げるのはやはりNGなんでしょうかね。絵を言葉で説明するのが難しいために、せっかく美術展に行ってもサカマキ貝を更新するのが億劫になってしまいます。 ま、修行だと思って、画像を載せるのではなく、言葉で説明していき...

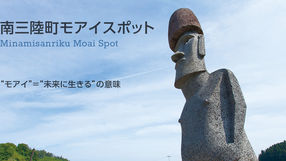

南三陸町:目入りのモアイ

宮城県の南三陸町には、目入りのモアイ像がある。その像は、「さんさん商店街」という津波で商店を流されてしまった人たちが作った、プレハブ造りの小さな疑似商店街の入り口にある。 そのモアイ像は、イースター島から運ばれた、由緒正しき本物のモアイ像で、目を入れたのもイースター島の職人...

岡崎京子『リバーズ・エッジ』:閉塞感’90ー浅野『虹ヶ原ホログラフ』との比較

「この作品は、現代人が抱く閉塞感を見事に描写した・・・」なんて常套句を未だに耳にしますが、「閉塞感」なんて言葉は、ぼくのお尻に蒙古斑があった時代から既によく耳にする単語でしたよ。他の表現はないんですか、と言いたくなる今日この頃。...

夢野久作『ドグラ・マグラ』:①「身体」について

この奇天烈な表紙画は、先月他界しました米倉斉加年(まさかね)さんが描いたものです。新聞で米倉さんの名前を見たとき、どこかで見たことあるなぁと思ったんですが、この画の作者だったとは、まさか夢にも思いませんでしたね。新聞には、俳優として記載がありました。マルチな才能を発揮してい...

今野真二『正書法のない日本語』:正しい日本語をめぐって

「すべからく」という言葉を、長い間ぼくは間違って使っていました。どうやら、「すべからく」というのは、「すべて」「総じて」という意味ではなく、「当然〜すべきだ」という意味らしいですね。だから、学生はすべからく学業を第一とすべきだ という文章は、「学生は、当然学業を第一とするべ...

ただようまなびや岩手校:②インタビューを受けて

ただようまなびやで、そこに取材に来ていた出版社の方にインタビューを受けました。取材してくださったのは、今年、神戸で生まれた「苦楽堂」という出版社。代表の方は27年勤めた出版社を脱サラし、独立したそうです。かっこいい。 さて、ぼくとしては、ただようまなびやよりも、このインタビ...

東京発・伝統WA感動「至高の芸、そして継承者〜狂言」:伝統芸能と翻訳業

狂言に行ってきました。多分初めてだと思います。高校の修学旅行で能楽堂に行ったのは覚えているのですが、演目は何を観たのか覚えていません。多分能を観たのでしょう。(能も狂言も同じ舞台ー松が描かれていて橋渡しがある舞台ーで行なわれるのです。)...

富田克也『サウダーヂ』:行き詰まった地方都市から

このサウダーヂは、たしか渋谷の小さな映画館で観たのですが、衝撃を受けました。時代のメルクマール(目印)となる作品だと思います。もっと評価されるべき作品です。 舞台は山梨県甲府。主人公らしき人物は二人います。一人は、上のフライヤーでも大写しとなっている土木作業員の若者。もう一...

ただようまなびや岩手分校:①「学校」という場で、まなぶこと

作家の古川日出男さんが主催するワークショップ「ただようまなびや岩手分校http://www.tadayoumanabiya.com/index.html」に行ってきました。会場は「オガール紫波」(「しわ」って読みます)という場所で、ここはちょっと興味深いところでした。詳しく...