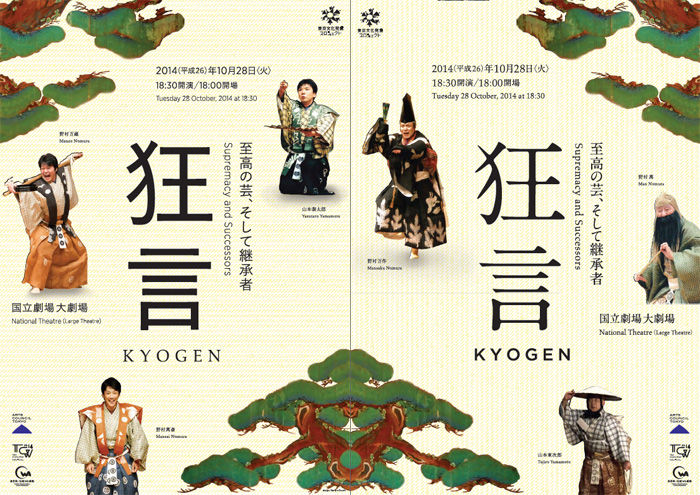

東京発・伝統WA感動「至高の芸、そして継承者〜狂言」:伝統芸能と翻訳業

- krmyhi

- 2014年10月29日

- 読了時間: 3分

狂言に行ってきました。多分初めてだと思います。高校の修学旅行で能楽堂に行ったのは覚えているのですが、演目は何を観たのか覚えていません。多分能を観たのでしょう。(能も狂言も同じ舞台ー松が描かれていて橋渡しがある舞台ーで行なわれるのです。)

http://www.dento-wa.jp/program/p01-07.html

人間国宝の野村万作が少し前に東京新聞の「この道」というコラムを連載していて、それで興味を持ちました。人間国宝が3人も集まるというかなり豪華な舞台でした。座席は中正面(舞台を斜めに見る位置)で観づらい位置でしたが、贅沢は言えません。

曲目は、

①三番叟 野村万作、野村萬斎他

②木六駄 山本東次郎、山本凛太郎他

③船渡聟 野村萬、野村万蔵他

どれも面白かったですね〜。三番叟が一番分かりづらい曲目ですが、授業で扱ったことがあったので、面白く観れました。三番叟については、違う機会に記事を書きたいと思います。

はじめ、狂言は難しいかな、と思ったのですが、大きな所作と聞き取りやすいセリフのおかげで、案外理解することができました。そのため、セリフを舞台横の電光掲示板に映すのがちょっと野暮ったかったです。

さて、役者の演技を語れるほど詳しくないので、(というか初体験なので)伝統芸能と翻訳業の共通性について書きたいと思います。

最近、「翻訳」というものに興味をもっていて、柴田元幸の本を読んでいます。彼がことあるごとに言っているのは、「良い翻訳家は、透明である」ということです。(そのままの表現ではないかもしれませんが)

翻訳した作品が、できるだけ誰が翻訳したものか分からないようなものになるように、目指している、と彼は言います。できるだけ原文に忠実に。自分のカラーでなく、原作者のカラーがそのまま出るように。たとえそれが完成度の低いと感じられる作品であっても、翻訳の段階でカバーすることは極力避けて、そのまま訳すというのです。

「翻訳って、事務能力の問題だという面もすごく大きいので、」(『小説の読み方、書き方、訳し方』p32)

という言葉に、彼の考えがよく現れているように思います。

さて、一方で、伝統芸能もそのような自己表現に禁欲的であることが求められます。新作や、異種混合芸能では違うと思いますが、古典をやる場合には、できるだけ自分の解釈が入り込まないようにします。

たしか、故・中村勘三郎の特番で、若い頃、稽古中に自分なりに工夫した表現をしたら、師匠である父親に叱られた、ということを言っていました。それも本当にわずかな工夫で、です。

「自己表現」のということが唱われて久しい世の中ですが、ぼくは抑えても抑えても滲み出てくる個性のようなものに、最近惹かれています。

Comments