夢野久作『ドグラ・マグラ』:①「身体」について

- krmyhi

- 2014年11月14日

- 読了時間: 6分

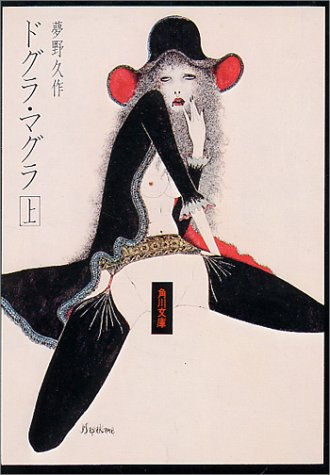

この奇天烈な表紙画は、先月他界しました米倉斉加年(まさかね)さんが描いたものです。新聞で米倉さんの名前を見たとき、どこかで見たことあるなぁと思ったんですが、この画の作者だったとは、まさか夢にも思いませんでしたね。新聞には、俳優として記載がありました。マルチな才能を発揮していた人です。

さて、ついに読み終わりました、ドグラ・マグラ。

ヴィレバンで、このカバー絵を見て以来、ずっと読もう読もうと思っていたのですが、なかなか手が回らず、、、。とても面白かったです。サスペンスのようなスリル感。会話文は少ないが、ユーモアに富んだ文体。そして何より、その作品の展開のし方がかなり前衛的です。

あらすじは、精神病院で目覚めた青年が、自分が何ものであるのかを解き明かしていく、というものです。

ドグラ・マグラで特に面白いのは、二つの奇怪な理論が提示されているところです。

①「脳髄は物を考えるところに非ず」理論と②「胎児の夢」理論の二つです。一見突飛な考え方のように思えるこれらの考え方ですが、誰もがうなずくことのできる論理性も含んでいる。こういう「へ理屈」、安部公房作品にもよく出てきますが、こういうのぼくは大好きなのです。

今回は、①について書いていきます。

1、「脳髄は物を考えるところに非ず」理論

どんな理論であるか、ということについては、本文を引用した方がはやいでしょう。

われわれの精神・・・・もしくは生命意識はドコにもない。われわれの全身の到るところにみちみちているのだ。脳髄を持たない下等動物とオンナジことなんだ。お尻を抓ればお尻が痛いのだ。お腹が空くとお腹がすくのだ。

すこぶる簡単明瞭なんだ。

しかしこれだけでは、あんまり簡単明瞭過ぎて、分かり難いかも知れないから、今すこし砕いて説明すると、われわれが常住不在に意識しているところのアラユル欲望、感情、意志、記憶、判断、信念なぞいうものの一切合財は、われわれの全身三十兆の細胞の一粒一粒ごとに、絶対の平等さで、おんなじように籠っているのだ。そうして脳髄は、その全身の細胞の一粒一粒の意識の内容を、全身の細胞の一粒一粒ごとに漏れなく反射交感する仲介の機能だけを受け持っている細胞の一団に過ぎないのだ。

この身体の機能論は、荒唐無稽に見えますが、様々なところで散見される考え方です。

まず一人目に紹介するのは、暗黒舞踏家の土方巽です。彼は、日本人の身体、日本人的所作を取り入れた「舞踏」(ブトウ)というジャンルを作り出した人物です。彼の大変独特なダンス(?)は当時、世界のアーティストに大きな影響を与えました。彼が語った言葉の中に、こういうものがあります。

「ただ身体を使おうというわけにはいかないんですよ。身体には身体の命があるでしょ。心だって持っている」(土方巽)

以前取り上げた70年代の芸術家・工藤哲巳も夢野と似たような感覚を持っていたように思います。彼は、眼球・内蔵・男根など、身体の器官を模した物を作品内に登場させます。そうしてそれらが、鳥かごや箱の中に押込められていたりするのです。これは、ぼくは脳と身体の関係性を表わしているのではないかと思っています。つまり、身体の器官を鳥かごや箱に押し込めることで、「思うままに動かない身体」や「脳の付属物としての身体」というものを表現したのではないかと思っています。「脳の付属物としての身体」とは、どういうことか。それは、次に紹介する内田樹が説明してくれます。

内田樹は思想家である一方、武術家でもあります。そのため、彼の身体感覚はとても鋭敏です。彼は「セックス・ワークについて」というテーマのブログで、上野千鶴子の批判をしながら以下のようなことを述べています。

私たちの時代においてさしあたり支配的な身体観は「身体は脳の欲望を実現するための道具である」というものである。

(中略)

「金」をほしがるのは脳である。当たり前のことだが、身体は「金」を求めない。 身体が求めるのはもっとフィジカルなものである。やさしい手で触れられること、響きのよい言葉で語りかけられること、静かに休息すること、美味しいものを食べること、肌触りのよい服を着ること・・・身体は「金」とも「政治的正しさ」とも関係のない水準でそういう望みをひかえめに告げる。だが、脳はたいていの場合それを無視して、「金」や「政治」や「権力」や「情報」や「威信」を優先的に配慮する。

私は脳による身体のこのような中枢的な支配を「身体の政治的使用」と呼んでいる。

(中略)

少女はたしかにおのれの性的身体の独占使用権を「男たち」から奪還しただろう。しかし、それは身体に配慮し、そこから発信される微弱な身体信号に耳を傾け、自分の身体がほんとうに欲していることは何かを聴き取るためではなく、身体を「中間搾取ぬきで」100%利己的に搾取するためである。収奪者が代わっただけで、身体が脳に道具的に利用されているというあり方には何の変化も起こっていない。 セックスワーク論は売春の現場においては、売春婦の生身の身体を具体的でフィジカルな暴力からどうやって保護するかという緊急の課題に応えるべく語りだされたもののはずなのだが、それを「売春は正しい」という理説に接合しようとすると、とたんに「生身の身体」は「道具」の水準に貶められる。

(中略)

身体は「脳の道具」として徹底的に政治的に利用されるべきであるとするのは、私たちの社会に伏流するイデオロギーであり、私はそのイデオロギーが「嫌い」である。 身体には固有の尊厳があると私は考えている。そして、身体の発信する微弱なメッセージを聴き取ることは私たちの生存戦略上死活的に重要であるとも信じている。 売春は身体が発する信号の受信を停止し、おのれ自身の身体との対話の回路を遮断し、「脳」の分泌する幻想を全身に瀰漫させることで成り立っている仕事である。 そのような仕事を長く続けることは「生き延びる」ために有利な選択ではない。

(内田樹ブログ2013年5月29日)

また、ただようまなびやでも、大友良英さんが、「ギターを弾いている時に指先に脳みそがあるような気持ちになる時がある」ということを話していました。

以上のように、夢野の「脳髄は物を考えるところに非ず」理論は、いろんなところでかたちを変えて存在していることが分かります。

ネットの普及によって「身体性」が希薄になった今日、身体論はその重要性を増してきています。

「わからない、わからない。いったい僕の脳髄が僕の全身を支配しているのか・・・・それとも僕の全身が僕の脳髄を支配しているのか・・・・わからない、わからない」

と主人公に言わせ、1930年代以前に脳と身体の主従関係を批判した夢野はさすがであると言わざるを得ません。

このような荒唐無稽で科学とは矛盾するけれど、よくよく考えてみるとある種の合理性がある思想を述べるのが、物語の役割であると思います。

どれほど少数意見であっても、どれほど現在の常識にそぐわない理論であっても、「確かにそうかもな」と思える点は一つくらいあるものです。そういうものをつまみ上げて、世の中に送り出すという作業が、表現者の仕事であるように思います。

次回は、二つ目の理論「胎児の夢」について述べます。それでは。

Comments