「三宅一生の仕事」:ファッションと地方都市

国立新美術館で行っていた三宅一生の仕事展に行ってきた。国立新美術館は、すでに何回か行ったことがあったが、黒川紀章の設計らしい。そうやって見ると確かに中銀カプセルタワーと通底する感覚(センス)のようなものが感じられる。 ちなみに、ウィキペディアで知ったのだが、国立新美術館は英...

福岡アジア美術館「一粒の希望―土地は誰のもの?!」:インドネシアン・アートの今

友人を訪ね、福岡へ。国立博物館に行こうと思ったが、太宰府駅に降りた時点で、「待ち時間40分」との表示が、、、。博物館は諦めて、ネーミングが気になった「福岡アジア博物館」へ。外観は、 エントランスが黄色い柱の組み合わせてでできているため、近くまで来れば少し目立つが、ビルの一角...

古今東西100人展:美術館におけるバリアフリーについて

久々の更新です。 ワタリウム美術館の「古今東西100人展」に行ってきました。 JRという作家の巨大写真群で建物全体をラッピングしています。 インパクトがありながらも、周りの町並みから浮いていない、良い作品だと思います。 まずちょっと気になったのは題名です。...

松本瑠樹コレクション「ユートピアを求めてーポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズムー」:コラージュという手法

米とキューバが国交回復しましたね。急なことだったのでびっくりしました。 さて、今回は冷戦期にロシアで起こったロシア・アヴァンギャルドという芸術運動を紹介します。 「ユートピアを求めて」というタイトルが表わすように、当時、ロシアの知識人たちは今までにはない夢のような社会の創成...

マグリット展:「山高帽」なるもの

久々の更新です。 マグリット展に行ってきました。ぼくはシュルレアリスム作品が好きなので、今回のマグリット展は琴線に触れる作品が多かったです。 ただ、マグリットは作風をコロコロと変える人なので、全然食指が動かない作品も多々ありました。 作品リストは以下のとおり。...

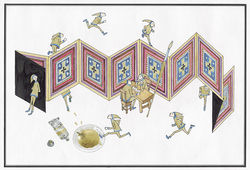

『安野光雅展--ふしぎなえから繪本三國志まで--:フッサール「他我」とトポロジーについて

安野さんは新国立競技場に反対声明を出していたので、名前だけは知っていました。 また、彼は日本語についてもかなり造詣が深く、和歌集なども出しています。 彼の作品は、穏やかでユーモラスな水彩画で時に目の錯覚を利用した絵(トポロジー)(下図参照)も描きます。...

高松次郎「ミステリーズ」:反知性主義と「未知」

いとうせいこうも絶賛の「ミステリーズ」にいって参りました。高松さんは、ずっと気になっていたハイレッドセンターの一人です。このような展示会ではなく、ハプニングと呼ばれる芸術行動を見ないと、彼らの本質を見たことにはならないのだと思いますが、今はもう見ることができないので仕方あり...

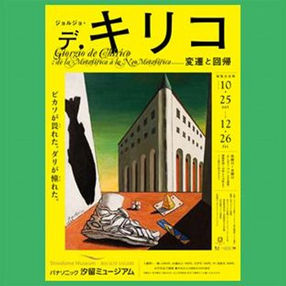

ジョルジョ・デ・キリコ展@汐留:『不安な街』

どうも。久々の更新ですかね。 個人のWEBページに、絵画の画像を上げるのはやはりNGなんでしょうかね。絵を言葉で説明するのが難しいために、せっかく美術展に行ってもサカマキ貝を更新するのが億劫になってしまいます。 ま、修行だと思って、画像を載せるのではなく、言葉で説明していき...

「開館40周年記念展第二部 - 1974年 戦後日本美術の転換点 - 」:①「見ること」の再定義

群馬県立美術館で面白そうな展示をしていたので、行ってきました。どうやらぼくは60・70年代の日本の芸術が好きなようです。 60・70年代は、東京を中心に日本の戦後文化が花開いた時代だと思います。現代で趨勢を誇るサブカルチャー(漫画、電子音楽、ロック、アイドル等)もこの時代に...

東京バレエ団「祝祭ガラ」:日本的身体運用

100年に1人の逸材と言われるバレエの女王シルヴィ・ギエムが先日引退発表をしました。これは見に行ないと後悔するぞと思い、新幹線に飛び乗り富山まで。 バレエは初観劇でしたが、とても面白かったです。評判どおり、ギエムの身体は本当に人間離れしていましたが、ぼくとしては東京バレエ団...