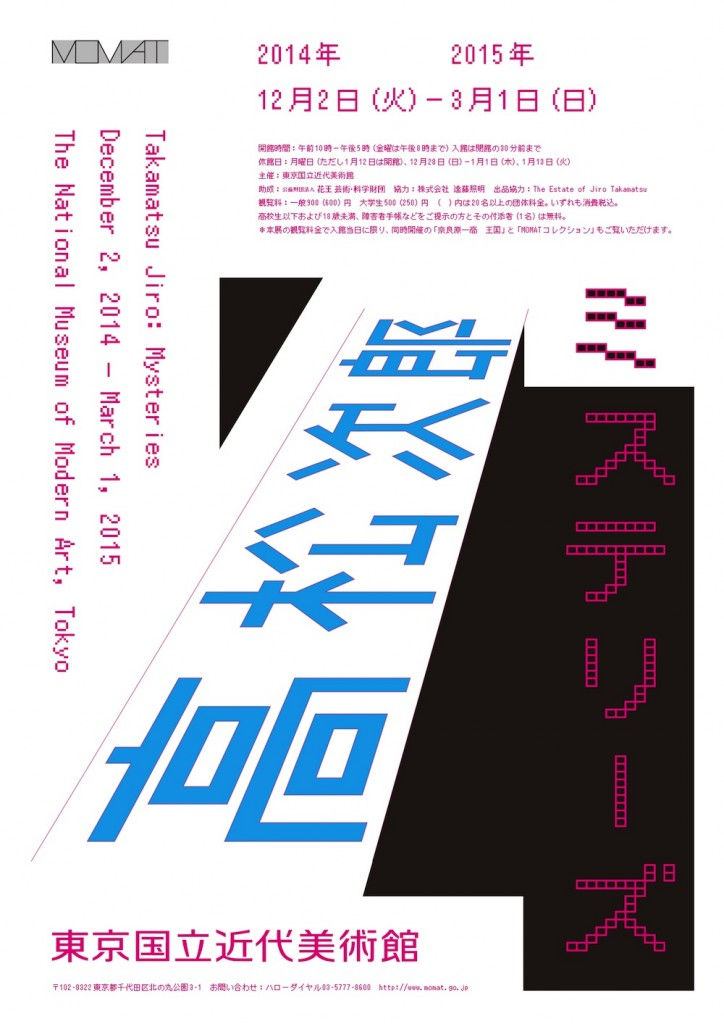

高松次郎「ミステリーズ」:反知性主義と「未知」

- krmyhi

- 2015年2月13日

- 読了時間: 5分

いとうせいこうも絶賛の「ミステリーズ」にいって参りました。高松さんは、ずっと気になっていたハイレッドセンターの一人です。このような展示会ではなく、ハプニングと呼ばれる芸術行動を見ないと、彼らの本質を見たことにはならないのだと思いますが、今はもう見ることができないので仕方ありません。

やはり、この時代の前衛芸術はとても面白いです。それは、彼らがそれまで当たり前とされていた価値や意味を、解体して新たに捉え直すという行動をしているからだと思います。この時代の文化は、アートも文学も、演劇もダンスも非常にラディカルです。

さて、高松は人間の認識問題に挑戦しました。「ものごとは、人間の偏った認識に汚されている」として、特に「実在」について、執拗に問いかける作品を生み出しています。

例えば、「影」を使用した諸作品。

彼は、物体に光を当て、できた影をキャンパスに描いたり、写真に写したりして作品化します。あるときは、光源を複数にして、重なり合った影を使用したり。あるときは物体を回転させ、変化する影を使用したり。

影は、物体としては存在しませんが、たしかにそこにあるものです。「ないのにある」「あるのにない」という影の性質は、「実在」を考える上で、非常に効果的なモチーフです。

さらに具体的に物体の実在に迫った作品に、『瓶』というものがあります。

様々な瓶に紐を詰め込み、作品化したものです。本来、液体を入れるべき瓶に、紐を詰め込むことにより瓶を不能の状態にすることで、瓶を「不在化」させています。確かに存在しているはずの瓶から、その機能を奪うことによって、瓶としての存在は危機に陥ります。そこには、すでに「瓶」は存在せず、「以前瓶であった何か」が存在することになります。

『カーテンをあけた女の影』という作品は、「反実在」あるいは「不在」について、掘り下げた作品です。

両脇に大きなカーテンが描かれたキャンバスに、8つのヴィーナスの顔が並べられています。

一番実在性の高いものは、石膏で作られた3次元のヴィーナスの顔です(顔の横には描かれた影がある)。

次に実在性の高いものは、絵で描かれたヴィーナスです。これにも描かれた影が付けられています。

次に実在性の高いものは、何も書かれていないスペースに影だけが他のものと同じように描かれているヴィーナスです。

このように、徐々にヴィーナスが不在化していきます。そして、キャンバスに向かって凹んだヴィーナスを経て、最終的には、ヴィーナス型に切りとられ、キャンバスに貼付けられた鏡に辿りつきます。鑑賞者が、鑑賞している対象の世界の中に取り込まれてしまうのです。

この作品は、「でっぱり」(実在)の反対が単に「へこみ」(不在)でないことを示している点が大変興味深いです。つまり、ものごとは、そのものだけで存在することはできず、いつもそれを認識している者との関係性の中でしか存在し得ないということでしょうか。

さて、展覧会の紹介はここまでにして、本題に入りましょう。

最近、「反知性主義」について警鐘をならす知識人が増えています。反知性主義とは、端的に言うと、思考することを回避する、知性を蔑ろにする、ということだと思います。

この「反知性主義」の大事な点は、「現代人は馬鹿になった」という短絡的なレッテル張りに終止していないところです。「反知性主義」に警鐘を鳴らす人々は、現代人が馬鹿になったとは言いません。ただ、考えることを回避するようになった、と言うのです。自分の知的リソースを、「考えること」に使うのではなく、「考えること」から回避するために使用するのです。

内田先生が実に分かりやすい解説を、以前ブログで書いていました。「反知性主義」は、例えば、「1週間で、TOEIC〇〇点をとる!」というような本によく表れているとのこと。

このようなハウツー本を、多くの消費者が求めるということは、我々は「どれだけ小さな努力で、どれだけ高い点数をとるか」ということに照準を合わせてしまっているということです。これは、TOEICを通じて、自らの英語の能力を高めるという本来の目的からはずれてしまっています。

現代人は、「うまくやる」ことに自分の知性を使用し、どうすれば知識あるいは思考力が身に付くか、という根本的な問題から離れてしまっている、というのが反知性主義批判の主旨のようです。

このような指摘に対し、ぼくは大きく頷かずにはいられませんでした。なにせそのような思考法は、ぼくが大学時代、実際に採用していたものだったからです。勉強は、自分の知識を増やしたり、思考力を深めたりするためのものではなく、単に「単位をとるため」にするものでした。(だから、今ほとんど大学時代で勉強したことを覚えていません。うう、もったいない。。。)

なぜ今の時代、高松次郎など、70年〜80年代の芸術が注目されているのかは、この「反知性主義」と関係があるのかもしれません。

既存の価値を解体したり、反転させたりする彼らの試みは、「反知性主義」とは対極にあるものです。身の回りにある、自明とされている物事を、ラディカルに問い直すこと、これが「反知性主義的」になってしまった我々に必要なことなのかもしれません。

最後に、そんな高松をとてもよく表わしているセリフを載せておきます。

「(前略)どうして探偵作家は、せっかく築きあげたみごとな空虚に、結末でもってスクラップをぎっしりつめてしまうのでしょう」

「「未知」を探求したり、解明したりするのではなく、生産し、発展させることが、今後の文明には必要なのではないだろうか」

今回の企画展に「ミステリーズ」と題したディレクターのセンスに脱帽。

知性とは、「未知」を生産し、発展させることみたいです。

Comments