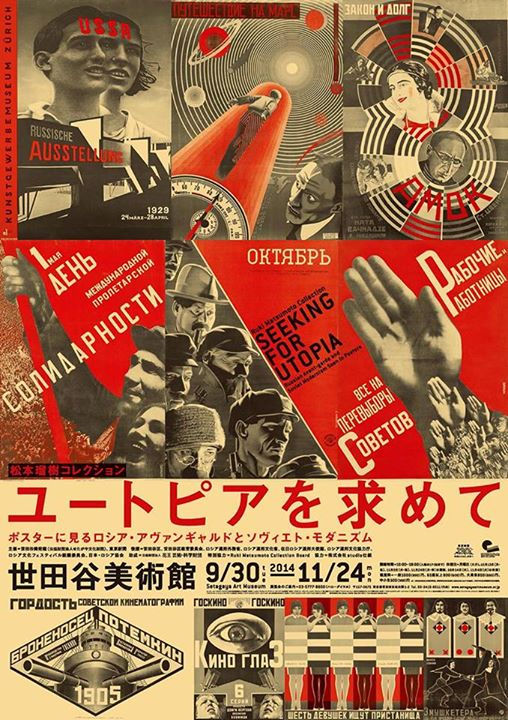

松本瑠樹コレクション「ユートピアを求めてーポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズムー」:コラージュという手法

- krmyhi

- 2015年6月20日

- 読了時間: 3分

米とキューバが国交回復しましたね。急なことだったのでびっくりしました。

さて、今回は冷戦期にロシアで起こったロシア・アヴァンギャルドという芸術運動を紹介します。

「ユートピアを求めて」というタイトルが表わすように、当時、ロシアの知識人たちは今までにはない夢のような社会の創成を夢見て挙国一致で社会主義へと邁進していました。フライヤーの中段右のポスター(同じ方向を向いた人の掌がいくつも重なり合っている)など、お洒落でありながら、扇情的であり、ロシア・アヴァンギャルドを的確に表わすような作品となっています。ちなみに作品名は、『男女の労働者よ、皆ソヴィエトの改選へ』です。まさにプロパガンダのためのポスターですね。

今回の展示は、映画のポスターと政治プロパガンダポスターが数的には半々と言ったところでしょうか。どれも前衛的で、ぼく好みの展示でした。(ただ、世田谷美術館はアクセスが悪いので、ちょっと困りましたが・・・)

さて、本題は、前衛的な作品(あるいは前衛的と言われる作品)には、コラージュを用いたものが多いのは何故か、ということです。何故なんでしょうか。

まずは、いかに前衛的と呼ばれるアーティストがコラージュ作品を残しているかを挙げてみます。

シュヴァンクマイエル、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、ダリ、横尾忠則、、、

他にも、新潮が出している安部公房の文庫のカバーはコラージュ作品です。

コラージュという手法を採用していれば「前衛」というわけではありませんが、「前衛」と呼ばれる作品にはコラージュが用いられていることが本当に多いです。

コラージュとはつまり、「既にあるもの」を切り取り、異なる文脈の中に放り込むことです。それによって、鑑賞者の中に「違和感」が生まれます。よく知っているものが、それまでとは違う文脈の中で、新しい様相を示すわけですから。

キリコやマグリットがよく使用した「デペイズマン」という手法も、目的は一緒です。それぞれ別の文脈にあるものを、切り繋いで配置することで、新たな化学反応を引き起こします。

※後で調べたところ、文学の分野でデペイズマンが先に誕生し、それを視覚化するためのこころみとして、コラージュが用いられたようです。

→諸橋近代美術館「学芸コラム」http://dali.jp/column/arts/2015/01/post-15.html

「前衛的」であるためには、既存の価値観を破壊する、あるいは揺さぶる必要があります。それには、見慣れた物を違う文脈の中に置いてみることが効果的なようです。そしてよく考えてみれば、文学における「前衛」作品も、そのように成り立っているように思います。

「前衛」の意味が少し分かった気がします。

Comments