マグリット展:「山高帽」なるもの

- krmyhi

- 2015年6月20日

- 読了時間: 3分

久々の更新です。

マグリット展に行ってきました。ぼくはシュルレアリスム作品が好きなので、今回のマグリット展は琴線に触れる作品が多かったです。

ただ、マグリットは作風をコロコロと変える人なので、全然食指が動かない作品も多々ありました。

作品リストは以下のとおり。

http://magritte2015.jp/image/list_jp.pdf

シュルレアリズムの作家の中でも、特にマグリットが良かった点は、日常に潜む非日常を切り取っている点です。

ぼくはシュルレアリズム好きなのですが、ダリやキリコなどは、非現実的な世界に観客を引きずり込みます。それに対して、マグリットの作品は、鑑賞者を現実の世界に止めておきながら、「居心地の悪さ」を感じさせます。つまり現実に違和感を持たせ、今までの現実に疑問を抱かせるようにするのです。

今回の展示の中に、マグリットの以下のような言葉がありました。

「最も日常的な物に悲鳴を上げさせたい」

まさにマグリットの目論見どおり、彼の作品は観客を取り巻く日常を揺さぶって日常改めて問い直すきっかけとなったのではないでしょうか。文学と対応させるなら、カフカといったところだと思います。

さて、本題に入りましょう。今回は「山高帽」についてです。

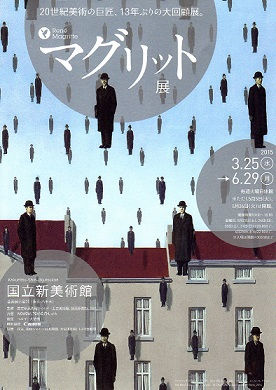

マグリットはキリコ同様、気に入ったモチーフを様々な作品で用います。その一つが「黒い山高帽の男」です。フライヤーに使われている『ゴルゴンダ』という作品は、画面一杯に山高帽を被った男が空中浮遊しています。

この山高帽、一昔前はヨーロッパだけでなく日本でも大流行していました。小津映画などを見ていると、あの時代のナイスミドルはみんな山高帽を被っています。黒澤映画『生きる』に登場する役人達もそうです。みんな黒いコートに山高帽です。

さて、マグリットは、この山高帽の男にどんな意味を持たせたかったのでしょうか。多くの人が推測するとおり、それは多分「匿名性」です。『ゴルゴンダ』では、すべて同じ格好(黒いコートに黒い山高帽)の男が描かれていますが、よく見ると顔はみんなそれぞれ違っています。いや、違っているように見えます。しかし、それぞれの個性はコートと山高帽によって覆い隠されてしまっているわけです。

安部公房という作家は、(彼もマグリット同様、前衛的な作家と評されるわけですが、)作品の登場人物を、アルファベットで表わしたり、単に「男」ですませてしまいます。これにより、公房作品の登場人物は、匿名性を獲得するわけです。マグリットにおける「山高帽」は、安部公房におけるイニシャルと同じことなのだろうと思います。

どうやら、絵画においても文学においても「前衛的」であることと、「匿名」であることには何らかの結びつきがあるようです。しかもその結びつきは単なる結びつきではなく、切っても切り話せないほどの強度を持っています。その証左に、安部公房は自ら

「登場人物の無名性は、ぼくの作品にとって、どうやら不可欠の条件らしいのである」

と認めています。

しかしながら、「前衛」と「匿名性」は必要条件でも十分条件でもなさそうです。

両者の関係性はこれからの課題ということで。

久しぶりの更新でした。

コメント