『赤と黒』:フランスと宗教ー2015年の仏・テロ事件について

ずっと読もう読もうと思いつつ、読めていなかったスタンダール『赤と黒』をようやく読み終えた。 この作品は、ただのロマンスというだけでなく、当時のフランス社会をよく反映させた作品だとされている。それは、作中に「王党派」「自由主義者」「修道会」といった政治的な単語がたくさん登場す...

ジャック・ケルアック『路上』:元祖カウンターカルチャー

この書は、1950年代にアメリカの若者の間で流行した「ビート」や「ヒーッピー」達のバイブル的な作品です。彼らはビートジェネレーションと呼ばれ、既成の価値観を次々と打ちこわしていきました。そしてその背景には、米兵が大義なく出兵したベトナム戦争が存在します。...

安部公房『内なる辺境』:「正統な国民」

やはり安部公房の文章は面白い。一つの事柄・思想・理論について、色んな角度から眺め、つつき回し、戯れる。そしてその戯れ方は実に論理性に富み、合理的である。安部公房は東大医学部を卒業しているが、かなり数学ができたのではないかと文章を読む度に思ってしまう。...

内田樹×中田孝『一神教と国家』:殻を破る

これは、「今」、できるだけ多くの人に読んで欲しい本です。 今、ぼくたちは、イスラーム世界のことを知るべき時なのだと思います。 「テロリスト」と呼ばれる人々に対して、どのような行動をとるべきかについては、盛んに議論されていますが、彼らがなぜ「テロリスト」と呼ばれるに至ったかに...

夢野久作『ドグラ・マグラ』:②「胎児の夢」

2、胎児の夢 理論 まずは、どんな理論かという説明から。 胎児の夢についての説明を、作中から引用します。 人間の胎児は、母の胎内にいる十ヶ月の間に一つの夢を見ている。 その夢は、胎児自身が主役となって演出するところの「万有進化の実況」とも題すべき、数億年、ないし、数百億年に...

滝浦真人『日本語は親しさを伝えられるか』:「安心」の国、「信頼」の国

概要は、タイトルが示すように、日本語におけるコミュニケーション論となっています。明治時代、日本人はいかにして「書ける話し言葉」を作ったか、ということに焦点を当てながら、日本語における敬語や配慮表現について大変分かりやすく説明するものでした。...

夢野久作『ドグラ・マグラ』:①「身体」について

この奇天烈な表紙画は、先月他界しました米倉斉加年(まさかね)さんが描いたものです。新聞で米倉さんの名前を見たとき、どこかで見たことあるなぁと思ったんですが、この画の作者だったとは、まさか夢にも思いませんでしたね。新聞には、俳優として記載がありました。マルチな才能を発揮してい...

今野真二『正書法のない日本語』:正しい日本語をめぐって

「すべからく」という言葉を、長い間ぼくは間違って使っていました。どうやら、「すべからく」というのは、「すべて」「総じて」という意味ではなく、「当然〜すべきだ」という意味らしいですね。だから、学生はすべからく学業を第一とすべきだ という文章は、「学生は、当然学業を第一とするべ...

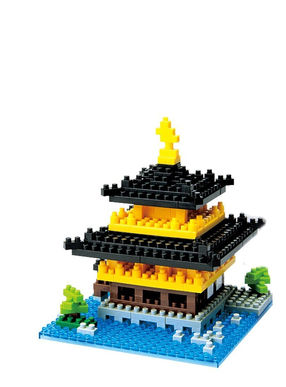

三島由紀夫『金閣寺』:どもること

実は三島は初体験なのでした。 残念ながら、ちょっと自分には合わない文体でしたなあ。 今回は、主人公の最大の特徴である「吃音」について焦点を当てて書いてみたいと思います。 主人公は自分の吃音に大きなコンプレックスを抱いており、自分が嫌いな理由の一つとなっています。正・美の象徴...

ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』:②反ユダヤ主義

『ツァラトゥストラ』の中には、なかなか受け入れがたいお言葉も多々ありました。多分言葉をそのまま受け取るのが間違いなのだとは思いますが、事実ニーチェ哲学はナチス・ドイツに良いように解釈され、大量虐殺に学問的補強の役割をしてしまいました。もちろん、そのようにテクスト解釈をしたナ...